平面光極分析儀巧妙地將對特定化學物質敏感的熒光染料與高分辨率的數字成像技術相結合,能夠將溶解氧(DO)、二氧化碳(CO?)、pH值等關鍵化學參數的二維空間分布及其隨時間的動態演變,以直觀、定量的彩色圖像形式呈現在研究者眼前。平面光極分析儀的真正價值在于它能夠解決以往技術無法觸及的科學問題。以下將通過三個典型的應用案例,具體展示該技術如何在揭示DO、CO?和pH的時空動態方面發揮其獨特優勢。

科學問題:水-沉積物界面(SWI)是水生生態系統中物質交換較活躍的區域。沉積物的耗氧速率是評估水體自凈能力和有機質礦化強度的關鍵指標。然而,底棲動物的生物擾動(Bioturbation)如何影響界面氧氣分布和通量,一直難以原位、高分辨率地量化。

實驗設置:研究人員構建一個透明的玻璃水槽,底部鋪設取自湖泊的沉積物,并引入一些典型的底棲動物,如顫蚓(Tubificidae)。將一張DO平面光極傳感膜緊貼在水槽內壁,使其覆蓋從上覆水到沉積物內部的一片垂直區域。使用平面光極分析儀的相機對準傳感膜,進行長時間的連續拍攝。

可視化內容與發現: 在沒有動物活動的靜態時期,平面光極圖像清晰地展示了一條穩定、水平的氧梯度帶:上覆水中是均勻的紅色(高氧),進入沉積物后顏色迅速從橙色、黃色過渡到深藍色(無氧),形成一條約1-2毫米厚的明顯界線。

然而,當一只顫蚓開始其典型的“鉆掘-灌溉"活動時,驚人的一幕發生了:

瞬間的氧氣注入: 顫蚓將身體伸入缺氧沉積物中,同時其尾部在水-沉積物界面擺動,將富氧的上覆水泵入其建立的潛穴中。在平面光極的影像中,可以看到一條紅色的“氧氣舌"瞬間刺入藍色的缺氧區,形成一個臨時的、深入沉積物內部的氧化微區。

熱點的生消過程: 當動物停止活動或轉移位置后,這個被注入的“氧氣熱點"會因為周圍沉積物的消耗和擴散作用而逐漸縮小,顏色由紅變黃再變藍,最終在幾分鐘到幾十分鐘內消失。

科學意義:平面光極技術將這種間歇性、脈沖式的生物擾動過程以二維動態影像的形式直觀呈現。通過對圖像序列進行分析,科學家可以:

精確定量通量: 計算出由生物灌溉活動帶來的額外氧氣通量,這部分通量是傳統一維擴散模型無法估算的。

理解耦合過程: 這種臨時的氧化微區會極大地促進硝化作用(氨氧化為硝酸鹽),并影響磷、鐵等元素的形態和遷移,為理解生物擾動如何驅動更復雜的元素循環提供了直接視覺證據。

評估生態功能: 通過觀察不同種類、不同密度的底棲動物所造成的擾動模式,可以更準確地評估它們在生態系統中的功能角色。

科學問題:植物根系并非被動地吸收養分,而是主動地改造其周圍的根際微環境。例如,通過釋放質子(H?)來酸化土壤以溶解磷酸鹽,或通過釋放氧氣(在濕地植物中)來避免根部缺氧毒害。同步觀測根際DO和pH的二維分布,對于理解植物的養分獲取策略和環境適應機制至關重要。

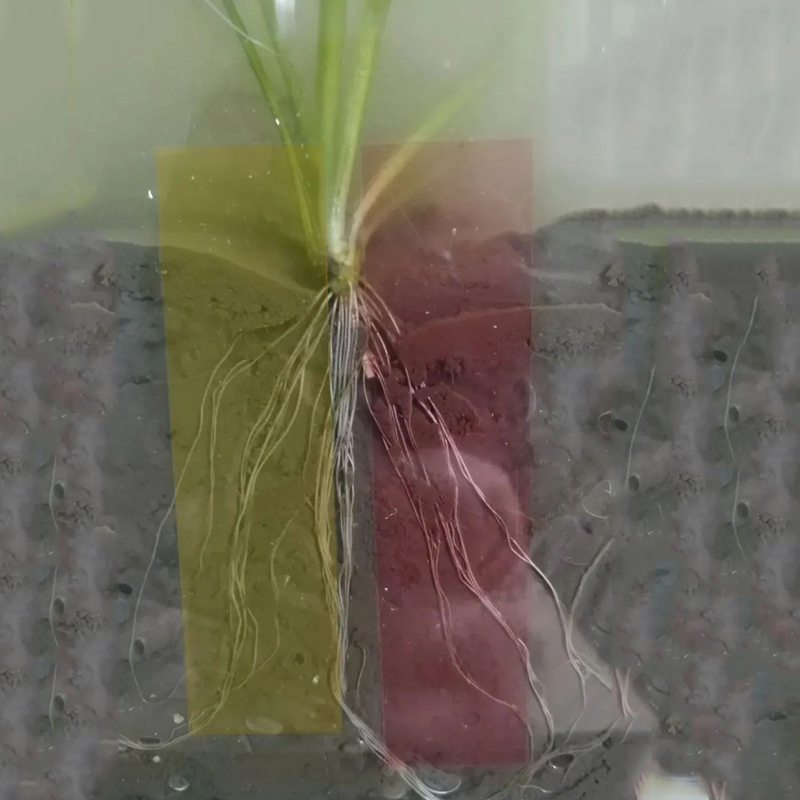

實驗設置:采用根箱(Rhizobox)培養法。將植物(如水稻或某種濕地植物)種植在薄層的透明根箱中,使其根系沿透明壁生長。在根系生長的一側,同時貼上DO和pH兩張平面光極傳感膜(或使用集成了兩種染料的雙功能膜)。分別用配備了相應濾光片的相機系統對兩張膜進行成像。

可視化內容與發現: 實驗結果通常會呈現出兩幅高度相關但又各具特色的化學地圖:

DO地圖: 在根系周圍,尤其是在生長旺盛的根尖和根毛區,會形成一個明顯的藍色“缺氧光暈"。這是因為根系和附著其上的微生物強烈的呼吸作用消耗了大量的氧氣。對于濕地植物(如水稻),其通氣組織會向根部輸送氧氣,圖像上則可能在根的中軸線附近看到一條微弱的紅色(高氧)條帶,而在根表皮外側迅速變為藍色(缺氧),形成“氧化根鞘"的影像。

pH地圖: pH地圖則更為復雜,它反映了植物的營養策略。如果植物以吸收銨根離子(NH??)為主要氮源,根系會釋放H?以維持電荷平衡,導致根際出現明顯的紅色“酸化區域"(低pH)。反之,若以吸收硝酸根離子(NO??)為主,則會釋放OH?或HCO??,導致根際出現藍色“堿化區域"(高pH)。這些酸化或堿化的“熱點"往往與根尖和側根的萌發點精確對應。

科學意義:通過將DO和pH的二維圖像疊加分析,科學家能夠獲得清晰的洞察:

揭示養分活化機制: 直觀地看到根系分泌的酸如何在其自身創造的缺氧環境(這會促進Fe3?還原為Fe2?)中協同作用,從而高效地釋放被鐵氧化物固定的磷。這是對植物-土壤-微生物復雜互作機制的直接可視化證明。

評估植物耐逆性: 對于生長在淹水環境中的植物,其向根際泌氧的能力是生存的關鍵。平面光極可以定量評估這種泌氧的范圍和強度,為篩選和培育耐澇作物品種提供了一種強大的表型篩選工具。

優化農業實踐: 理解不同施肥方案(銨態氮 vs. 硝態氮)如何影響根際pH,可以幫助指導精準施肥,提高肥料利用效率,減少環境污染。

科學問題:在富營養化水體中,藍藻水華的爆發和消亡是劇烈的生態事件,伴隨著水體化學環境的巨大波動,尤其是碳循環和酸堿平衡。理解藻類光合作用和呼吸/分解作用如何驅動水體中CO?和pH的日夜變化,對于預測水華影響和管理水質至關重要。

實驗設置:在一個較大的玻璃柱中模擬一個靜態的水體環境,接種一定量的藍藻(如微囊藻),并提供充足的光照和營養。將CO?和pH的平面光極傳感膜背對背貼合,垂直置于水柱中。設置一個12小時光照/12小時黑暗的循環周期,并用平面光極系統連續監測整個水柱的CO?和pH垂直剖面變化。這一應用場景在相關研究中已有報道,如Cui et al., J CLEAN PROD., 2024。

可視化內容與發現: 平面光極的延時影像生動地記錄了水體化學環境隨晝夜交替而發生的“呼吸":

白天(光照期): 圖像顯示,在水柱的上層(光照較強處),藻類光合作用異常活躍。CO?傳感膜呈現深藍色,表明CO?被大量消耗,濃度極低。與此同時,pH傳感膜則呈現鮮艷的藍色或紫色,表明由于CO?的消耗導致碳酸平衡向右移動(HCO?? → CO?2? + H?),消耗H?,使得pH值急劇升高,有時可達10以上。這種高pH和低CO?的區域隨著光照時間的延長而逐漸向下擴展。

夜晚(黑暗期): 光照停止后,光合作用停止,整個生態系統的呼吸作用(包括藻類、細菌)占據主導。CO?傳感膜的顏色開始由藍轉綠再轉為黃紅色,表明CO?不斷被釋放和積累。相應地,pH傳感膜的顏色也從藍色逐漸變回綠色或黃色,表明CO?溶于水生成碳酸,導致pH值持續下降。在藻類大量死亡分解的后期,這種夜間的酸化現象會尤為劇烈。

科學意義:

量化碳通量: 通過分析CO?濃度在空間和時間上的變化率,可以精確計算出光合作用的固碳速率和呼吸作用的釋碳速率,為評估水華的碳匯/碳源效應提供了高分辨率數據。

揭示化學環境: 動態圖像直觀地展示了藻華如何創造出日間高pH/夜間低pH的化學環境。這種劇烈的pH波動對水生生物(如魚類)是巨大的生理脅迫,也是導致生物多樣性下降的重要原因。

預警與管理: 通過監測pH和CO?變化的幅度和速率,可以作為水華發展階段和嚴重程度的早期預警信號。例如,異常劇烈的pH日波動可能預示著水華即將進入一個失控的增長期。

經過對平面光極分析儀技術原理的深度解碼和對其應用的實例剖析,我們可以清晰地看到,這項技術為環境科學帶來的,遠不止是一種新的測量手段,而是一次深刻的研究范式(Research Paradigm)的革新。